Kasus seperti ini membawa ingatan saya ke 6 tahun yang lalu, ketika saya baru bergabung dengan sebuah private company (setelah beberapa tahun di KAP & Consultant). Sebagai chief accounting yang baru di recruit, saya menempatkan “Inventarisasi Asset” di top priority project yang harus saya accomplished di minggu pertama saya.

Ketika saya memperoleh “Asset List” dari salah satu staff accounting (yang memang sudah 2 tahun lebih dahulu bergabung di perusahaan tersebut), dengan didamping staff yang bersangkutan saya langsung verify list dengan physic asset-nya, mulai dari menghitung jumlah hingga memeriksa kondisi asset untuk mengira-ngira umur ekonomisnya (wajar atau tidak), dan selesai sebelum akhir jam kerja (about 4 PM).

Ketika di perjalanan pulang kantor, rasanya ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya tentang asset list tersebut. Tetapi saya belum bisa figure-out what is wrong with the asset list, what is wrong with the physical counts.

Tiba-tiba saya teringat… rasanya ada mobil kanvas (mobil pick-up yang belakangnya di tutup aluminum roof) yang sehari-hari dipakai untuk angkut-angkut barang. Mengapa saya tidak menemukan mobil tersebut di list?

Keesokan harinya, pagi-pagi saya sudah ke tempat parkir untuk memeriksa, saya menemukan sopirnya sedang mencuci mobil tersebut. Saya meminta abang sopir untuk menghidupkan mesin mobil (walaupun saya bukan ahli automotive, saya pikir sedikit banyaknya saya bisa mengira-ngira kondisi mobil), masih sangat bagus dan layak jalan. Sesaat kemudian saya ke bagian personalia dan umum untuk meminjam surat-surat asli mobil tersebut dan saya menemukan semua surat-surat masih berlaku, bahkan baru saja habis di kir (=semacam uji kelayakan muat?), dari BPKB saya menemukan data-data berikut ini:

[-]. Harga beli mobil tersebut adalah Rp 17,000,000 (brand—new dari dealer)

[-]. Ada “Bea Balik Nama” dan lain-lain Rp 1,500,000 (kalau tidak salah)

[-]. Mobil di beli tanggal 04 May 1993

Selanjutnya saya memeriksa saldo buku besar aktiva periode sebelumnya, dan saya menemukan memang benar nilai bukunya sudah nol di akhir periode sebelumnya.

Saya mulai mengira-ngira “what is the most suspicious reason for this un-common?”, “mengapa bisa terjadi seperti itu?”, “apa yang harus saya lakukan?”

Setelah berkonsultasi dengan partner yang dulu mengasuh saya di KAP, partner tersebut mengatakan langkah-langkah awal (verification session) yang sudah saya lakukan sudah benar so far, next is to find out the “why?” answer.

Nilai buku nol padahal aktiva tetap masih berfungsi, tentu itu kedaan yang tidak wajar, aneh. Berarti ada yang tidak beres dengan buku aktiva tetap (khususnya mobil tersebut), mengapa terjadi seperti itu?, dimana letak masalahnya?.

Saya mengira-ngira (bahasa ilmiahnya “membuat hipotesa”) dan menulisnya di atas Clip board:

[-]. Salah mengakui harga perolehan?

[-]. Perkiraan umur ekonomis tidak semestinya?

[-]. Salah dalam perhitungan penyusutan?

[-]. Salah membebankan penyusutan, sehingga salah mengakui akumulasi penyusutan?

Untuk memperoleh jawaban dan bisa memastikan atas kemungkinan-kemungkinan di atas, maka dihari kerja berikutnya, saya mulai memeriksa buku aktiva dengan lebih detail:

[1]. Saya membandingkan “Harga Perolehan” antara yang dibuku dengan yang tertera di bukti transaksi (Faktur pembelian mobil & BPKB), dan hasilnya:

* Pengkuan “Harga Perolehan” sudah sesuai yaitu Rp 18,500,000

[2]. Saya memeriksa perkiraan umur ekonomis yang menjadi dasar perhitungan penyusutan di buku aktiva, dan hasilnya:

*Perkiraan “Umur Ekonomis (Life Time)”, sudah sesuai dan wajar untuk mobil yaitu 8 tahun.

[3]. Salah dalam perhitungan penyusutan, di langkah ini memakan waktu yang agak lama, karena saya harus memeriksa rumus perhitungan satu per satu dari awal perolehan sampai akhir (Dari 04 May 1993 sampai dengan 31 Desember 2001).

Dari “Book Asset Details (Rincian Buku Aktiva Tetap)” saya mulai membuat perhitungan penyusutan sendiri agar bisa saya bandingkan dengan perhitungan yang telah dibuat di periode-periode yang lalu, berikut ini adalah perhitungan penyusutan yang saya buat:

Periode 04-May ~ 31-Dec-1993 = 4/12 x [18,500,000] = Rp 770,833

Tahun 1994 = 18,500,000/8 = Rp 2,312,500

Tahun 1995 = 18,500,000/8 = Rp 2,312,500

Tahun 1996 = 18,500,000/8 = Rp 2,312,500

Tahun 1997 = 18,500,000/8 = Rp 2,312,500

Tahun 1998 = 18,500,000/8 = Rp 2,312,500

Tahun 1999 = 18,500,000/8 = Rp 2,312,500

Tahun 2000 = 18,500,000/8 = Rp 2,312,500

---------------------------------------------------------

Accum Deprec, 31/12/2000 = Rp 16,958,333

* Nilai Buku 31 Dec 2000 = Rp 18,500,000 – Rp 16,958,333 = Rp 1,541,667

Perhitungan Tahun 2001:

Penyusutannya adalah Rp 1,541,667

Accum Deprec Rp 18,500,000

Nilai Buku 31 Dec 2001 = Harga Perolehan – Accum Deprec

Nilai Buku 31 Dec 2001 = 18,500,000 – 18,500,000 = 0 (nol)

Dibawah adalah tabel perhitungannya:

* Selanjutnya saya bandingkan hasil perhitungan saya dengan perhitungan yang telah dibuat oleh perusahaan, ternyata hasilnya persis sama, sudah benar.

* Jurnal yang dibuat untuk alokasi beban penyusutan tiap periode dan pengakuan akumulasi penyusutannya pun sudah benar.

No mistakes found…..! fiuhh!

Wahhh……. Everything was correct, so what is next?

Saya memang punya kebiasaan “Insist” (ngotot) dalam mengejar sesuatu, bad habit eh?

Tentu saja saya belum menyerah….. saya terus berpikir “apakah saya perlu konsultasi dengan senior saya?”, “Consult/No?”, “Consult/No?”, “Consult/No?”

Akhirnya saya memutuskan untuk tidak konsultasi lagi, dengan dasar pertimbangan:

First: Beliau orang sibuk, tidak enak mengganggu terus (apalagi gratisan trus :P)

Second: Jika begini terus, sampai kapan saya akan bergantung kepada senior.

Saya mulai meng-udak-udak dan membongkar-bongkar buku, mulai dari buku cetakan sampai ke diktat-diktat waktu kuliah dahulu. Thanks Mr. Smith & Mr. Skousen, ketika tiba pada buku “Intermediate Accounting” bukunya Jay M Smith & Fred.K. Skousen (saya lupa tahun terbit-nya). Saya jatuh pada salah satu penjelasan mengenai “Asset Utilization (Penggunaan Aktiva Tetap)”, salah satu paragraph menyebutkan (saya masih ingat persis statementnya):

“The Decision whether an asset’s—related—expenditure to be capitalized or not depends on relevancy, materiality & frequent of the expenditures:

* Relevant is a must

* Materiality: when it is material, then it should be capitalized

* Frequent: when it is not a frequent expenditures, then it is most likely a not-maintenance-expense, thus to be capitalized instead”…. dan seterusnya

Berangkat dari pemikiran itu, pikiran saya mulai terbuka dan menumbuhkan satu pertanyaan:

“Mungkinkah ada pengeluaran besar untuk mobil tersebut yang harusnya di kapitalisasi tetapi tidak dikapitalisasi?”

Kapitalisasi akan membuat nilai buku bertambah.

Yang jelas, waktu pemeriksaan saya sebelumnya, saya tidak temukan adanya kapitalisasi. Kapitalisasi akan membuat nilai buku bertambah. So it became more-more suspiciously. Saya seperti mendapat energy baru……:-)

Keesokan harinya saya mulai searching…..

Sasaran pertama saya adalah "Maintenance Expenses" di tahun-tahun sebelumnya (dari tahun 1993 sampai dengan 2001), tentu saja saya mulai dari tahun terdekat yaitu tahun 2001….

Sungguh beruntung, transaksi besar langsung saya temukan. Pada tanggal tertentu di bulan September 2001 (saya lupa tanggal persisnya) saya menemukan maintenance expense yang nilainya mencapai Rp 5,700,000, saya bandingkan dengan bukti transaksi, di nota disebutkan ada beberapa spare-part yang diganti, dan jasa turun mesin. Wahhhh…no wonder….!

Saya sudah menemukan apa penyebabnya, pertanyaan berikutnya adalah:

“Setelah diketahui penyebabnya adalah karena adanya expenditure di tahun 2001 yang tidak dikapitalisasi, SO WHAT?”

Expenditure (pengeluaran atas aktiva yang material, apalagi disertai dengan penggantian spare-part), jelas akan memperpanjang umur aktiva. Sekarang coba kita berpikir “Jika saja pada tahun 2001 tidak dilakukan turun mesin, apakah mobil itu masih berfungsi?”. Jawabannya “tentu tidak”, yang artinya aktiva tersebut tidak akan berfungsi sampai sekarang, karena memang umur ekonomisnya sudah habis.

Artinya, pengeluaran (expenditure) tersebut mestinya “DIKAPITALISASI”.

Ok, tapi kenyataan-nya tidak dikapitalisasi, so what is next?.

Dari buku yang sama, saya mendapat penjelasan, bahwa (jika saya indonesiakan) "kesalahan penggolongan pengeluaran terkait dengan aktiva, yang menyebabkan penarikan aktiva (plant asset retirement) menjadi tidak semestinya sebaiknya dilakukan koreksi pada saat kekeliruan tersebut disadari".

Okay, dikoreksi, bagaimana melakukan koreksi-nya?

Koreksi dilakukan atas: Pengeluaran penggantian spare-part mobil dan turun mesin pada tahun 2001 yang seharusnya dikapitalisasi (dengan mengurangi accum deprec), tetapi terlanjur dibebankan ke dalam maintenance expense, sehingga terjadi over-stated pada rekening maintenance expenses 2001.

Apakah biaya maintenance tersebut harus dibatalkan lalu ditambahkan ke dalam harga perolehan mesin?, bukankah semua buku tahun 2001 telah ditutup?.

Benar, buku tahun 2001 telah ditutup dan tidak mungkin membuat adjustment atau bikin reversal atau re-classification untuk rekening yang telah ditutup, TETAPI KITA BISA MELAKUKAN KOREKSI PADA ACCOUNT YANG BELUM DITUTUP BUKAN?.

Itulah sebabnya mengapa ada “correction journal”, yaitu untuk melakukan koreksi atas suatu transaksi yang telah ditutup buku-nya.

Untuk melakukan koreksi yang benar, kita perlu memahami proses penutupan biaya maintenance (yang Rp 5,700,000 tsb) di akhir periode 2001. Urutan prosesnya seperti ini:

[1]. Biaya maintenance Rp 5,700,000 masuk ke buku besar “Maintenance Expense”

[2]. Maintenance Expense ditutup ke “Laba/Rugi”

[3]. “Laba/Rugi” ditutup ke rekening “Retained Earning” di Neraca

Ujung dari siklus transaksi biaya adalah “Retained Earning”.

Therefore, yang kita koreksi adalah rekening “Retained Earning”. Overstated pada maintenance expense mengakibatkan under-stated pada “Laba 2001”, dan under-stated pada “Laba” secara langsung akan mengakibatkan “Retained Earning” under-stated juga.

Dengan mantaffff saya melakukan koreksi pada buku “Retined Earning” dan “Accum Deprec” dengan jurnal:

[Debit]. Accum Deprec = Rp 5,700,000

[Credit]. Retained Earning = Rp 5,700,000

Catatan: Jurnal di atas akan menambah retained earning, dan mengurangi accum deprec, penurunan accum deprec akan menyebabkan nilai buku aktiva tetap mobil menjadi bertambah Rp 5,700,000.

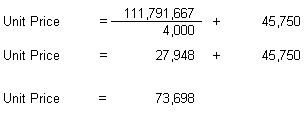

Langkah selanjutnya adalah meng-alokasi-kan sisa nilai buku aktiva mobil sebesar Rp 5,700,000 pasca—turun—mesin. Critical point-nya disini adalah “ Berapa sisa nilai buku tersebut dialokasikan?” jawabannya tergantung dari berapa umur ekonomis bertambah atas penambahan spare-part dan turun mesin tersebut?.

Saat itu, saya memperkirakan mobil masih bisa beroperasi hingga 2 tahun ke depan, therefore saya mengalokasikan biaya penyusutan untuk tahun 2001 sebagai berikut:

September – 31 Desember 2001: 4/12 x [Rp 5,700,000/2] = Rp 950,000

Karena ini untuk alokasi tahun 2001 (bukunya sudah ditutup), maka yang dikoreksi adalah rekening “Retained Eraning” sekali lagi, dengan jurnal:

[Debit]. Retained Earning = Rp 950,000

[Credit]. Accum Deprec = Rp 950,000

Catatan: Jurnal diatas menyebabkan retained earning berkurang Rp 950,000 dan accum deprec mobil bertambah Rp 950,000 juga (which decreased the asset book value as well at the same amount, Rp 950,000).

Setelah semua proses koreksi tersebut, saya memperoleh nilai buku atas mobil sebesar Rp 5,700,000 – Rp 950,000 = Rp 4,750,000

Catatan: Sebelum koreksi saya lakukan, saya melaporkan kasus tersebut kepada CFO perusahaan di luar negeri sana (karena memang perusahaan asing). Dan, semua langkah koreksi yang akan saya lakukan mendapat 101% support dari dia.

Hasil jerih payah tersebut sungguh setimpal dengan hasil yang saya peroleh, baik yang bersifat non-monetary maupun monetary. Dan pengalaman itu membuat saya semakain mencintai dunia accounting sampai saat ini.

Ada AKTIVA TETAP BERNILAI BUKU NOL TETAPI MASIH BERFUNGSI?, jika anda pikir okay, you may like to follow my way.